|

新闻动态

嫌疑人自述:毒品是如何毁了我的一生...

添加时间:2020/12/3 9:22:05

壹 元旦节后的第一个工作日,往来的行人依然行色匆匆,一如往常。快到小寒的节气,还只是零星下过一场小雪,阿木想起第一次来合肥这座全然陌生的城市,距现在已过去了四年,这四年里发生了多少故事,阿木自己都不愿意回想,只是头发剪成了干净利落的短发,汉话也说得越发顺溜,倘不是因为长期注射海洛因而显得过于黑黄的脸,走在菜市场里和其他的本地女人倒也显不出多少差别。 冬至过后,白昼便一天天长了,阿木望着窗外的天色不似前几日的阴沉,大雪欲来未来之时,难得有一个晴朗的天气,连日闭门不出,阿木有点担心这批货囤在手里时间过长,总是不得安稳。 阿木朝楼下默默看了许久之后,才拿出手机,用语音给微信里的“小姐姐”说了一个见面的地点,接着便把手机关机,把黑色塑料袋装到挎包里后,背着包下了楼,从墙边推出电动车,慢慢骑出了巷子口,像是去买菜那般随意。 干这一行的在刀尖上舔血,每一次的交易都如赌博一般刺激,成功了可穿金戴银,失败了便不得翻身,不是所有人都值得阿木亲自出面,“小姐姐”却是老买家,从阿木这里进货的钱早已超过了一个城市白领的年收入,每次的真金白银已使“小姐姐”成为值得依赖的人。近几个月来,“小姐姐”要货的次数开始愈加频繁,数量也越来越多,这不禁让阿木对自己手头的货源充满了信心。

从巷子口出来,穿过马路到对面,就是菜市场。从卖肉的摊位中间满布泥泞的小路穿过,径直拐进另一条巷子,在巷子里呆足五分钟,再从容地从巷子出来,目不斜视地骑车从菜市场的另一端穿到马路上。到了和“小姐姐”见面的地点,阿木骑着电动车不急不缓地过去,平凡得像是一个毫不相关的路人。在斜眼观察了一遍未发现有什么异常后,阿木掉转头,认真搜寻“小姐姐”的身影,手里却不自觉地按紧了挂在胸前的挎包。 当“小姐姐”的身影出现在巷口时,阿木才暗自松了口气。隔着人行道,“小姐姐”瘦弱的身形裹在臃肿的家居服里,显得有些疲惫,左手插在上衣口袋里,右腋下夹着一个帆布袋,不出所料的话,那里面应该是十二万现金。阿木朝四周小心地张望了一番,才慢慢骑车朝巷口过去。

“ 小姐姐”看到了阿木,几乎难以察觉地抬了抬下颌,算是打招呼。阿木取下挎包,正要上前,便感觉电动车尾被人撞了一下,回头一见却是一个全然陌生的精壮男人,一丝不安便如电流般刹那传遍了全身,来不及思忖,突觉手上的挎包被人一把夺走,下意识地回过头一看,身边已围过两三个男人,还有附近的几个人正朝这边猛跑过来,随着电动车“轰”的一声倒地,自己早被人七手八脚按倒在地,突然一紧的手腕上传来一阵熟悉的金属的冰冷感,映入眼帘的只见一片肮脏的地面。 有个人把抢过去的挎包放在地上,把黑色塑料袋在阿木的眼前小心打开时,周围的几个人几乎同时发出了一声语义难明的低呼。似乎从遥远的地方传来“小姐姐”的哭喊声,不知过了多久,一声凄厉的长啸才从阿木的喉间发出,陌生得仿佛是别人的声音,旋即被淹没在铺天盖地而来的红尘喧嚣中。 贰 “等我死了,不要给我买墓地啊。”胡艳背对着小卧室的门,拿一把旧塑料梳子梳弄了几下缠成绺的头发,顿了顿又说,“你攒点钱也不容易。” 说这话时的胡艳平静、漠然,仿佛在讨论超市里的白菜比菜市场里的便宜一般日常,浑然不像在议论凝重的死亡话题。 刘冬琴却清楚这只不过是一时的假象,这些年来,胡艳犯病时的歇斯底里以及发作完毕之后短暂的平静在这套狭小的二居室里反复交替上演,时间久了,刘冬琴早已进化出一种功能,自动屏蔽胡艳的疯话。 眼角瞥见胡艳走出小卧室,刘冬琴顿时下意识地双手搂紧了康仔,康仔没有挣脱,手里的金属小陀螺刚好甩到茶几上,“嗡嗡”地转得正欢。 胡艳站在门口,平静地说: “去给我取个件。” “我不去。”刘冬琴头也不回地说,小心防备着胡艳会冷不防蹿到跟前。 “取个件”的意思,刘冬琴再熟悉不过,除了“取件”,还有“送件”,她都干过不止多少次,就连“件”里的东西长什么样,以及用了这东西之后的情况,她都一清二楚。刚开始,胡艳只说这是“药”,说是身上的病只有这“药”才能治,别无它方,见过了胡艳犯病时的疯狂,刘冬琴也就按她所说去取过几次,“药”取回来,就被胡艳一把抓过去,在一次顾不得锁门就忙不迭地拿出注射器时,旁观的刘冬琴一时骇得说不出话来,事已至此,就是傻子也应该知道了这东西的来历。

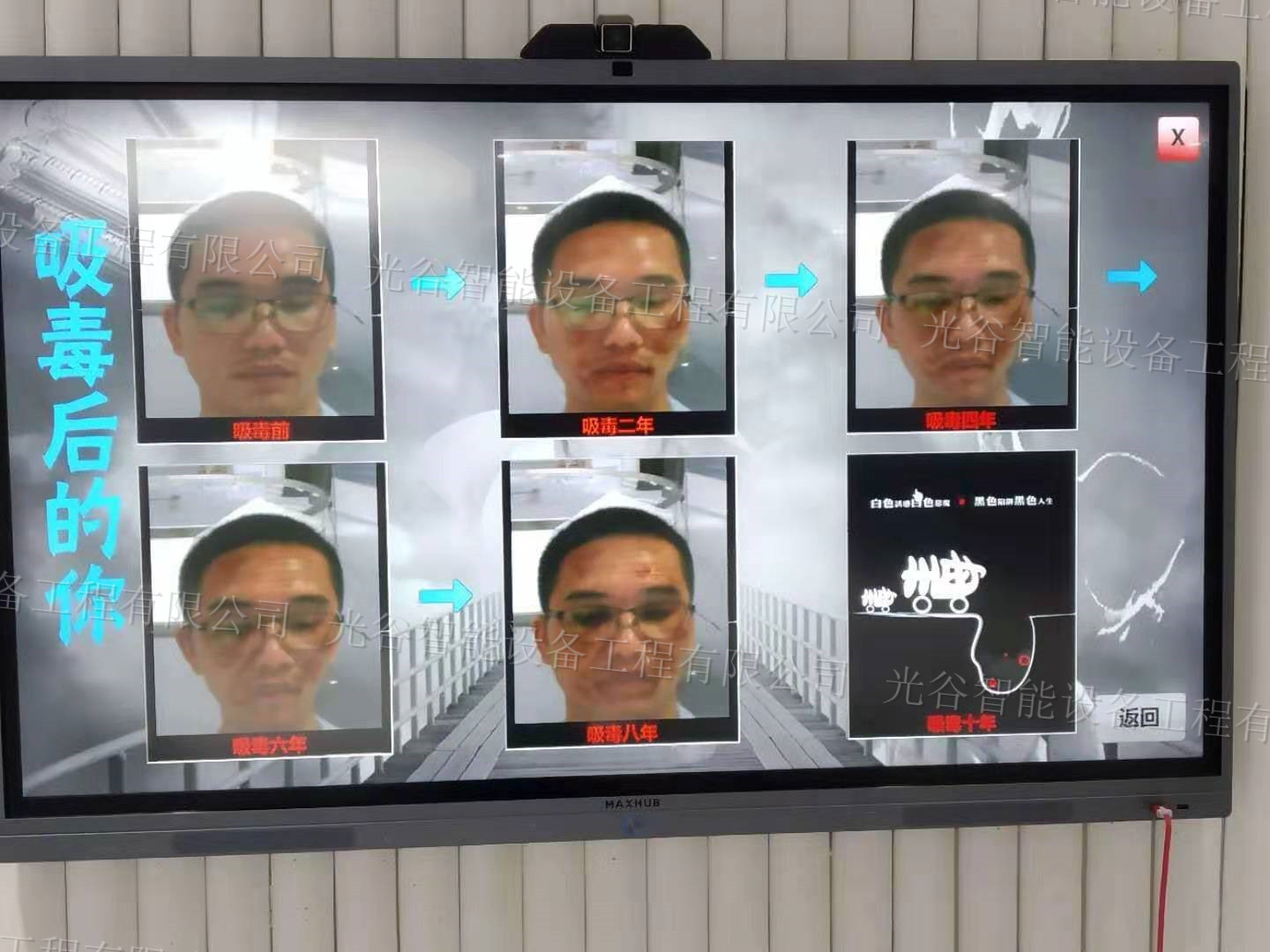

用过“药”之后的胡艳,能有一段时间的迷糊,又会有一段时间的清醒。 刘冬琴知道这个“药”治不了癌症,也知道惹上这个“药”意味着什么,然而眼见着几次胡艳犯病时用头撞地时的痛哭流涕,当母亲的心终究是柔软,每当这时候,她都恨不得自己替胡艳去犯病,去代替那种痛苦。她知道,胡艳从小就坚强,小学运动会上跑接力赛把脚踝扭骨折那次,硬是咬着牙跑到了终点,等到长大后学了舞蹈,下腰、劈叉和空翻,也从来没喊过一句苦,怎么毒瘾发作时的苦就能把女儿折磨成这副不人不鬼的模样? 无数次,刘冬琴轻轻锁上小卧室的门,呆呆地坐在客厅的旧沙发上暗自垂泪。胡大飞从厂里下岗那年,胡艳刚好出生,算是一忧一喜,总算是中年得女,革命事业后继有人,笼罩全家的失业阴影竟算不上一档事,夫妻俩安心在家带了一年孩子后,胡大飞才推着三轮车出去卖麻辣串以作营生,赶上肯吃苦耐劳就能勤劳致富的好时代,三两年间,三轮车换成了小铺面,又换成了酒楼,从厂区的筒子楼搬出来后,一气买的三套房子竟随着楼市翻了几番,一家三口的小日子不觉走在了先富的行列。 十几年过去,家里早已是吃穿住用不愁,随着老俩口的日渐老去,胡艳早已出落成亭亭玉立的大姑娘,高傲、自尊而又洒脱大方,自小练习舞蹈磨炼出来的气质令她在周围众人中如鹤立鸡群、卓尔不凡。然而,不知从什么时候开始,如同许多宠溺家庭出来的孩子一般,胡艳突然进入疯狂而倔强的叛逆期,从抽烟、烫头发到喝酒甚至夜不归宿,无数次苦口婆心的规劝及棍棒的调教终究没能起到效果,胡艳便如坐滑梯般在堕落的路上渐行渐远,再也无法回头。回想起这几年转变的惊心动魄,刘冬琴都恍如那是一场大梦未醒,每次午夜惊醒,犹自辗转到天明。 最初得知胡艳吸毒的消息,早已遥远得仿佛一个世纪之前的事情。一开始,刘冬琴并没有把胡艳紧闭房门间传出来的异味当一回事,甚至把久不回家的胡艳呼朋唤友的归来当成一种恩惠,哪怕他们只是紧闭房门,也给这个只剩下老俩口的家带来些许热闹与温暖。直到胡艳开始频繁地要钱出门,甚至肆无忌惮地在茶几上猛吸点燃的锡纸上的那些蓝烟,之后发出一声满意的喟叹时,刘冬琴才第一次自内心深处感觉到深深的恐惧。这种恐惧,不仅来自即将老迈时对年轻人的抵触与回避,更来源于一手带大的女儿身上所散发出来的那种陌生与冰冷。 儿大不由娘,丈夫由于多年的操劳,早已频繁往来于家与住院之间,要操持营生与家务的刘冬琴已经没有力气去戳穿胡艳“吸着玩呢”、“现在流行这个”的谎言。直到有一天,看到挺着大肚子的胡艳呆在家里,刚出院的胡大飞气到半死,坐120的车又回到了医院,自此眼不见为净,算是划清界限。 早在康仔出生之前,刘冬琴就不厌其烦地向胡艳打听那个男人的消息,换来的总是一句冷冷的“不知道”,问得烦了,就会恨恨说一句: “那么多男人,我知道是谁?” 仿佛是在评价电视机里的别人的剧情。刘冬琴痛苦地闭上眼,已经不忍直视胡艳过度憔悴的脸庞。 孩子的出生似乎也为这个家庭注入了一丝新生,有了小的,就有了希望,管不了的,就由她去吧,各人各命,或许这是人已老迈时最普通的愿景了吧。 却不料生活终有自己的无常,胡艳拿回来那张报告单后,两个老人抱头痛哭了一场,就连“世事无常”的悲鸣都已无力发声。 除去给胡艳治病外,买“冰”、买“粉”的花销日益高涨,普通剂量早已无法安慰胡艳的生不如死,而过量又无疑是在自杀,刘冬琴知道这东西的戕害,却在胡艳一次次的哭天抢地里迷失,陷得深了,逐渐入不敷出。而此时经过多年的积累,胡艳早已攒下丰富的人脉,清醒的时候,多进点货再转出去一点,总能挣点回头钱,不知不觉间,全家人的生活都在“以贩养吸”的路上越滑越远。 “要么我死,要么你死。”胡艳说,又伸手指向刘冬琴怀里的康仔,“要么大家一起去死。” “我不去。” “你放心去,我不打他。”胡艳似是看出了刘冬琴的顾忌,露出森森的白牙,像是挤出了一个笑容,“是毒王的货,刚到的货,价格也好,你有什么不放心的?” 刘冬琴心如死水,只坐着不吱声。 “好好,我自己去。”胡艳把钱装进帆布袋,拍了拍,走到大门口又回头说,“等这批货出手,就可以把你棺材本都还给你了。” 突然,胡艳像是感觉到了什么,抬起头看了看,却只挥了一挥手,便把帆布袋夹到右腋下,瘦小的身躯裹在臃肿的家居服里,踉踉跄跄着下了楼,像是走在另一个平行的世界里。 叁 楼下车水马龙的嘈杂声每日照常响起,陈琳琳和李勇醒来后,约摸是向晚时分,陈琳琳只觉得理智开始逐渐恢复,便停止了在被子里的辗转反侧,坐起身,看见旁边的李勇靠在床头,嘴上的烟刚刚点燃,发着一明一暗的光。陈琳琳伸手把李勇嘴里的香烟捏过来,深吸了两口,把烟灰弹落在床边的地上。 “别又把被烧着了。”李勇嫌恶地说,又欠身从床边柜上取了根香烟塞到嘴里,“啪嗒”一声按亮了打火机。 “你今晚上上哪去?” 陈琳琳没搭理他,拿起手机,转身头也不回地走进了厕所。 李勇又朝厕所里喊:“给我点个黄焖鸡米饭。” “你自己不知道点?”陈琳琳坐在马桶上朝外骂道。 “昨晚上不是有凯子给你钱了嘛?” “要不你也卖去嘛!”陈琳琳吼道。 “我倒是想,就是没人要。”李勇嘿嘿一笑,“你有本事,下次再被人揍的时候别喊我。” 李勇指着旁边小茶几上的冰壶说:“不来两口?” “行。”陈琳琳一边用面巾纸抹着嘴唇,走到小茶几边坐下,把小自封袋里剩下的冰都倒到锡纸上,打火机在锡纸下点燃,一缕淡蓝色的烟雾袅袅升起,随即通过吸管都进了陈琳琳的口中。 “没劲。”陈琳琳懒洋洋地靠在小椅子上,过了半晌才缓缓吐出一口气,像是在自言自语,“又得去弄点。” “找你艳姐弄去,这次多拿点,她的货好。”李勇说,“你那些个露露、小美再来就得多收点钱了啊!” 陈琳琳眯缝着眼睛说: “我拿的货,我自己的小姐妹,不要你个废物操心。” “我还不是为了咱俩过日子嘛。”李勇讪讪地说。 “过日子?”陈琳琳冷哼了一声,任眼睛闭着,思绪却如那缕烟雾般在黑暗中东飘西荡,不知所终。

如果没有遇到李勇,此刻的自己或许正在和家人在沙发上看电视,或是和朋友在逛街?生活将一如父母规划的那般平淡而充实?如果没有遇到这个人,自己的人生是否就会一帆风顺,依然仍是那个被阳光与鲜花包围的公主? 童话里的公主总是容易被坏男孩吸引。那是在一个阳光的午后,还是在一次酒后的夜晚,是朋友邀约的聚会,还是网友现实的见面,早已无从可考,在社会上混迹多年的李勇身上有着某个年龄段特有的颓废、沉默与忧郁,与陈琳琳自小到大成长的环境格格不入,然而偏是这种阴郁的气质却几乎是在第一眼便引起了陈琳琳的注意。第一次见面的场景早已模糊不清,独有那个瘦削的身影却迅速走进了陈琳琳的内心,随着见面次数的增多,李勇悲伤的童年及成长经历直令陈琳琳内心柔情百结,终至欲罢不能。感情的世界里,从来没有势均力敌,在这场风格迥异的情感历程中,陈琳琳付出了自己的全部身心,试图以体贴包容去温暖对方的冰冷,而李勇自始至终不抗拒不迎合,像极了一只不被驯化的兽。 偶尔的甜蜜与激情外,更多的是长久的争执与互不相让,每次吵架过后,总是无休止的自责,似乎是因为自己的任性与不够关心体贴伤害到了李勇本就脆弱的感情,便会想要加倍地呵护补偿,在爱自己的人面前可以做一个被宠溺的女儿,而在自己爱的人面前,陈琳琳活生生把自己变成了一个母亲。然而这样的迁就换来的总是变本加厉,直到李勇三天两头地失去音讯,深陷爱恨交织的陈琳琳开始发了疯地全城搜寻。 敲开那间破旧的出租房门后,扑面而来的是一股奇异的烟味,烟雾缭绕中,几个年轻人坐在沙发上表情各异,李勇木然地看着门口的陈琳琳,仿佛只是在看一个全然陌生的电线杆。陈琳琳挤出一个笑容,硬着头皮走到李勇身边坐下,挽着他的胳膊,仿佛是在哄一个在外面玩到天黑的孩子回家,李勇不耐烦地甩开手,只专注于锡纸上升腾而起的烟雾,随即贪婪地吸上一口,表情惬意而满足。

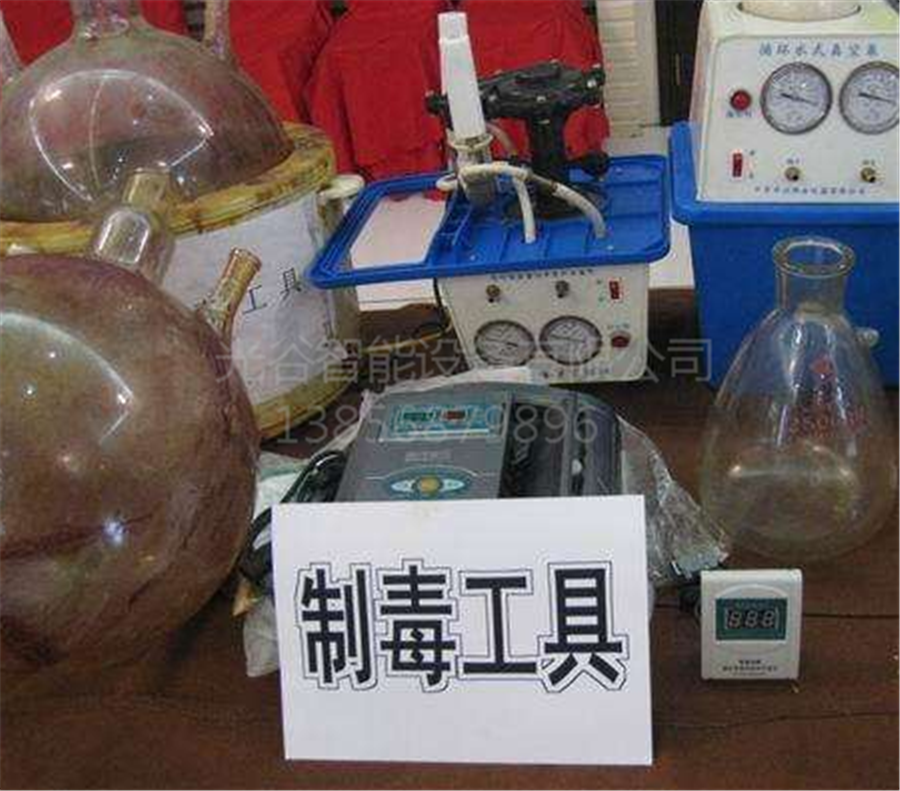

或许就是在那一个瞬间,陈琳琳做出了一个决定。在痴情少女的眼中,既然你不和我在一起,那就是因为我不够好,既然你觉得这个好,那我就陪着你一起,不管是刮风下雨,还是翻山越海,任洪水涛天,世界幻灭,你在身边,我就会陪着你。 然而第一口烟雾就呛得陈琳琳涕泗齐流,在毒品的面前陈琳琳的身体天然地感到抗拒,直到第二次、第三次甚至更多次,在李勇漠然的目光中,陈琳琳终于胜利地完成了将烟雾吸入口中的完整流程。 纵使如此,终归不能挽回另一颗早已异变的心,正如永远无法叫醒一个装睡的人。对李勇的绝望,随着那个阴沉的下午一同悄然来临,当满脸绯红的小四拖着自己往卧室里去的时候,躺在沙发上的李勇明明清醒着,却似乎熟睡一般的沉默,陈琳琳停止了手上的反抗,几乎诧异到不能自已,她几乎是眼睁睁地看着李勇的身影从视野里消失,随即被小四手忙脚乱地按倒在肮脏的床上。不知是身体开始对毒品的适应,还是遇到痛苦时的自我麻木,陈琳琳觉得自己只剩下一具躯壳,而灵魂飘荡在半空中,不发一声,冷眼瞧着这一片漠然的世界,直至周围的一切重新归于死寂。 这世界不是欢乐,便是虚无。没有哭喊,也没有摔门而出,静静地走下楼的时候,天空灰暗得令人绝望,脚步逐渐变得坚定,甚至小跑起来,似乎是想要迅速逃离这一片过去的苦海,绝裂地奔向自己原本应有的未来。 在几天风平浪静后的一个深夜,陈琳琳却突然坐立难安,本以为可以轻松忘却的过去竟然又无比清晰地浮现在了眼前,在向自己招手、欢呼,像是梦游一般,她竟然鬼使神差般回到了那间脏乱不堪的出租屋。当颤抖的手按下打火机,竟似是一次久别重逢后的回归,不知过了多久,陈琳琳才长长地呵出一口气,眼角瞥见的,竟是李勇脸上闪过一丝诡异而木然的笑意。 “上班啦,挣钱去啦!”不知过了多久,李勇熟悉的嗓音仿佛从遥远的天际传来,却早已没有了那年初见时的温柔。陈琳琳睁开双眼,任思绪回到了冷酷的现实,双手下意识地拢了拢头发,起身拿起包打开了门。 一群黑影猛地蹿了进来,越过差点失声的陈琳琳,径直过去将李勇牢牢地按在床沿上,使他不由得发出一阵杀猪般的嚎叫。 一个精壮汉子站在门口,手搭在门框上,挡住陈琳琳的去路,另一只手却从口袋里掏出证件,在她面前晃了一晃: “刑警队的。配合一下。” 没有质疑反抗,也没有过多的分辩,只见一个大大的警徽闪着金光,突如其来地刺痛了陈琳琳的双眼。 肆 “阿姨,我跑的快不快?”在刑警队这块狭窄的篮球场上,康仔感受到了从未有过的欢乐。 站在窗边的老赵收回目光,重新走进相邻的审讯室。连续两个多月的守候尤其是连日来的主动出击总算取得了阶段性的胜利,以阿木为核心的制、售毒贩、胡艳、刘冬琴为主要中间环节、李勇、陈琳琳等人为终端的贩毒、容留、吸毒网络被铲平,涉案八名犯罪嫌疑人同时悉数落网,现场缴获数公斤毒品、数十万毒资及大量毒品再加工工具,在近年来合肥市办理的特大毒品案件中都算是一次莫大的成功,尤其是将关键人物“毒王”抓获,更是一个了不起的成就。 倘若不是抓捕归案,谁能想到近几年来在合肥异军突起却神秘莫测的“毒王”竟然会是个女的? 作为一名老刑侦,老赵早已习惯了与嫌疑人斗智斗勇的过程,有时候甚至还乐在其中,带回来的这几个人中,刘冬琴、陈琳琳等人的讯问多少显得有些举步维艰,反而是阿木交代的更为彻底,终究是人赃并获,又有一堆下线的指认,再想抵赖也抵赖不掉,况且是毒品数量如此惊人的案件,就算再没有文化的法盲,也应该懂得最终的结果会是怎样。

自干上这一行,像阿木这样的,早就是拎着脑袋度日,以前一次次的顺利得手,只不过是一点得过且过的运气,被警察抓、蹲大牢的结局,阿木心里都再清楚不过,阿木逐渐恢复了镇定,在经历了最初的一言不发到情绪崩溃后的歇斯底里,老赵只袖手旁观,冷不防才丢出几个不痛不痒的问题,像是面对被抓了现行的小毛贼一般毫不在意。

在刘冬琴的微信里,仍较为完整地保留着与“毒王”的多次聊天记录。小李点开那簇粉色樱花照片的头像,举起手机问刘冬琴: “这个‘独自等待’是谁?” “我不知道。”六十多岁的老妇人把脸扭向一边,像是一个不会撒谎的孩子,因为小李无休止的追问而语气生硬。 “不知道的人能聊得这么起劲?”小李有些恼怒这种当面耍赖皮的行为,一时却无计可施,便又举起手机问道,“这个‘得失我命’你也不知道是谁?” “我不是写着胡艳了嘛。”刘冬琴梗直着脖子,仍然像是个不服输的小学生。 小李是第一次如此近距离地观察到毒瘾发作时的疯狂,开始时的胡艳嘴里不断念念有词,随即失魂落魄,继而摇头狂呼、涕泗横流,若不是充分信任审讯椅上的束缚,小李颇有些心惊她是否会瞬间飞起,直到反复数次,精疲力竭的胡艳一头栽在铁质的椅面上,发出“咣当”的巨响。 就连老孙都有些看不下去,悄悄问老赵: “要不要带她去打一针?” “对她不管用的。”老赵轻轻摇了摇头,“等她过会清醒了,先拿香烟给她抽着吧,快一点把剩下的讯问做完,要不然再次发作的间歇更短、症状也会更严重。” 老孙又有些不放心: “小孩怎么办?” “让钱姐和辖区派出所联系下,看他们家有没有亲戚能先寄养,要不然就联系民政。”老孙苦笑着说,“胡艳反正是关不掉的,总不能让她带孩子。” 胡艳凄厉的喊叫传到了刘冬琴的耳朵里,虽然已经习惯了这种声音,也曾在心里暗自发誓不再管她的死活,然而在这样的环境里,女儿的哭爹喊娘声竟然格外揪心,像是刚出生时本能地想要寻找母亲的方向,不知什么时候,一行清泪悄悄地滑落到干瘪的嘴边,尝到嘴里,一时竟分辨不出滋味。 阵阵哭喊像是一阵催化剂,当刘冬琴的眼里再没有泪水涌出时,老赵适时地出现,把审讯台上的同事请了出去,接着关上门,独自搬把凳子坐在了刘冬琴的面前。 痛心疾首之后,最需要的便是一次彻底的倾诉,除却双方简单的工作关系外,已为人父的老赵与刘冬琴的切入更有着深刻的人类学基础。 “你是一个好母亲。”老赵看着刘冬琴额角的皱纹说道,“但也是一个坏母亲。” 看刘冬琴没有表现出排斥,老赵便接着说道: “ 你自以为满足孩子的愿望是做父母的天职,但是你要知道,生命中终究还是有光明和黑暗,有正确与不那么正确,有好与不好,同样的,事情也有能做和不能做。胡艳会成为今天的样子,我不去评价你们做父母的是非对错,我只想说,你是胡艳的母亲,除了胡艳,还有很多同样叛逆的孩子,除了你,也还有很多同样苦闷的母亲,然而不是每个母亲,都会像你这样,戴上手铐。” 眼角的泪痕干成了一道浅色的白印记,刘冬琴闭紧了眼睛,像是发出痛苦的呻吟: “可是胡艳有绝症,她活不长,当妈的又怎么忍心能看到孩子那样的痛苦?” “难道每个得绝症的人都得靠吸毒去麻醉自己?”老赵顿了顿说,“尤其是,为什么要继续贩卖,去摧垮另一些和你们同样痛苦的家庭?” 刘冬琴发出长长的叹息: “是我不好……” “你听到了笑声了吧?康仔在外面跑呢,你见过他这么高兴过没?在清新的空气下自由地奔跑,这在你们家是很困难的事吗?”老赵打断了刘冬琴无意义的叹息。 “康仔还小,现在冬天太冷。”刘冬琴无力地分辩。 “虽然现在是最冷的时候,但是四季更替是自然规律,难道你就不盼着天气快点暖和起来?”老赵提高了声音,“胡艳已经这样了,你想康仔长大后也这样么?你有什么权利把你们的过错强加到这样一个小孩子身上?” 刘冬琴似乎是受到很大的震动,抬起头看着老赵。 “好好交代吧。”老赵站起了身,“我尽量争取看能不能给你办取保,毕竟,小孩子也需要亲人。” 看着老赵走出审讯室,小李悄声问: “她招啦?” 老赵缓缓点了下头: “进去做笔录吧。” 接着便走进了陈琳琳的审讯室。 窗外早已没有了孩子的欢叫,从窗帘的缝隙里,看到外面的天色不知什么时候变得沉重下来,天地间突然变得死寂,就在刹那间,一朵硕大的雪花突然飘落下来,接着是另一朵,又一朵,年头岁尾最大的一场大雪终于悄无声息地来临。 刘冬琴费力地回过头,像是在仔细搜寻康仔留在操场上的一丝笑声。 力竭后的胡艳不知什么时候又挺起了身子,斜靠在椅背上,面色灰暗,沉静如一潭死水。 一缕长发耷拉在小巧的耳前,露出耳后的一片洁白,陈琳琳看着眼前的这个精壮男人侃侃而谈,恍然似在梦里。 双手俯在桌面上的李勇竖起耳朵,徒劳无功地想要倾听隔壁陈琳琳的动静,却突然忘记了她的模样。 只有阿木,早已平静地坐直了身子,空洞的眼神越过审讯台,越过两个警察的头顶,像是看到了遥远的远方。 (文中人物皆为化名) |